足底腱膜炎(足底筋膜炎) 足の裏・かかとの痛みの原因 【医師監修】 体外衝撃波治療とは

今回は、足底腱膜炎(足底筋膜炎)について、原因や症状をはじめ、予防や新しい治療法である「体外衝撃波治療」など、船橋整形外科病院の高橋謙二先生にお話しをおうかがいしました。

※「足底腱膜炎」と「足底筋膜炎」は同じ疾患をあらわしています。以降は正式名称である「足底腱膜炎」の表記で統一しています。

医師紹介

目次

お話を伺った医師の紹介

高橋 謙二 医師

船橋整形外科病院

スポーツ医学・関節センター スポーツ下肢部門 部長

■専門医・認定医資格

日本整形外科学会専門医・指導医、認定リウマチ医、日本体育協会公認スポーツドクター

■専門分野

スポーツ医学、膝関節外科、足部・足関節鏡手術

■その他

NTT Communicationsラグビー部チームドクター、日本臨床スポーツ医学会代議員、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(JOSKAS)評議員

足底腱膜炎とは - 足底腱膜の炎症や小さな断裂

-- 足底腱膜炎とはどんな疾患でしょうか?

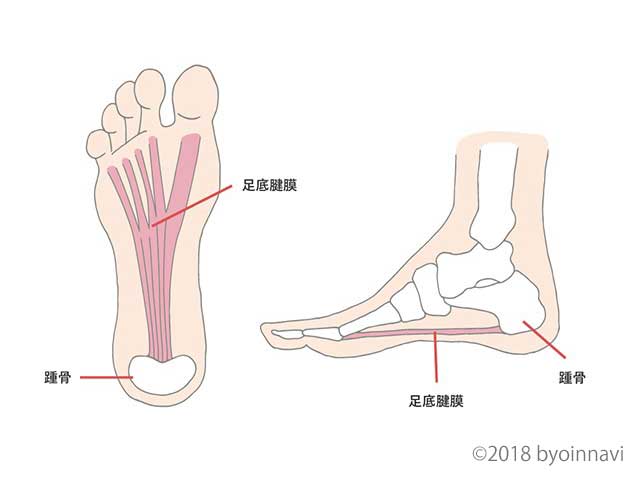

まず、足の裏には、かかとの骨から5本の指のつけ根の骨にむかって「足底腱膜」という腱が扇状に広がっています。

この足底腱膜には以下のような役割があります。

足底腱膜の役割

- 足の裏のアーチ構造の保持

足の甲の骨は、アーチ状(弓状)になって体重を支えていますが、足底筋膜はこのアーチを弓の弦のようにピンと張って支える役割があります。 - 荷重時に衝撃を吸収する

足底筋膜が保持している足のアーチ構造は、地面に足が接地し荷重が加わったときに、地面からの衝撃を吸収するクッションのような役割があります。

走りすぎなどでこの足底腱膜に繰り返し負荷がかかると、そこに炎症や小さな断裂が繰り返し起こりかかとや足の裏に痛みをもたらします。

これが足底腱膜炎です。

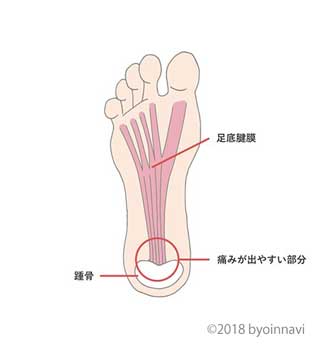

「かかと」に痛みがでることが多い

足底腱膜炎は、足底腱膜がかかとの骨に付く部分に起こりやすいため、かかとに痛みが生じることが多いです。

それ以外にも、足底腱膜全体、主に足底腱膜の中央部分に起こることもあり、その場合は土踏まず(足の裏中央の部分)に痛みが生じます。

発症初期は、自己修復能力により自然に治ることもありますが、小さな損傷を繰り返すと、正常な組織が治りづらい組織(変性組織)へと置き換わっていくため、難治性の足底腱膜炎に進行してしまいます。

さらに、かかとの骨に付着する部分の足底腱膜は、進行にともなって付着部分の構造が破綻し、骨化して、骨棘(こつきょく)ができてしまうことがあります。

骨棘(こつきょく)は、X線で見るとトゲのように見えるため、「骨のトゲ」と呼ばれることもありますが、この骨棘(こつきょく)があることで痛みが生じるわけではありません。

原因 - スポーツ ・ 立ち仕事 ・ 加齢 など

-- それでは、何が原因で足底腱膜炎になってしまうのでしょうか?

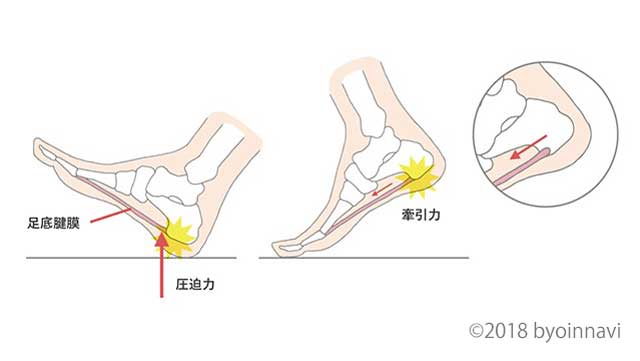

足底腱膜にかかる負荷には以下のようなものがあるのですが、この負荷がかかりすぎることが足底腱膜炎の原因になります。

〇足底筋膜にかかる負荷

- 圧迫力

足の裏にかかる荷重や足が着地したときの衝撃 - 牽引力

足を蹴りだすときのひっぱられる力

そして、このような負荷がかかりすぎる要因としては、以下のようなことがあげられます。

スポーツによる足の使い過ぎ

ランニングやジャンプの動作などで、圧迫力と牽引力の両方が繰り返されることで、足底腱膜に大きな負荷がかかります。

マラソンやサッカーなどの走るスポーツ、バスケットボールやバレーボールなどのジャンプの動作が多いスポーツをしている人に多くみられます。

長時間の立ち仕事

長時間にわたって立っていると足の裏で体重を支え続けることになるため、足底腱膜への圧迫力の負担が増すことになります。

加齢による筋力の低下

加齢により、足の筋力が低下することで後方重心(重心が後ろに傾いてしまう)の状態になってしまうことがあります。

後方重心になると、かかと部分に負荷がかかり、足底腱膜への負担が増すことになります。

また、加齢にともない足底腱膜自体の柔軟性や足の裏の筋力もなくなっていきます。

柔軟性や筋力がなくなると足底腱膜への牽引力が強くなるため、足底腱膜に負荷がかかりやすくなります。

足首の関節が固い

足首の関節には、足が着地した時の衝撃を吸収する作用があります。

足首の関節が固いと、前方に重心が移動しないため足の指が使われず、その衝撃が足の裏の後方に伝わることになります。

これが足底腱膜への過大な負荷がかかります。

肥満体型

肥満体型のように体重が重すぎる場合にも、当然、足の裏に負荷がかかり、足底腱膜への負担が増します。

靴の不適合

底が薄い靴などクッション性がない靴を履いていると、足が着地したときの衝撃が足の裏に伝わりやすく、足底腱膜に負荷をかけることにつながります。

また、歩くときに足の指が使いづらいきつい靴なども、かかとへ負担をかけるため、足底腱膜にも負担をかけることになります。

症状 - 朝起きてからの1歩目の痛みが特徴

-- 足底腱膜炎は損傷している場所によって、以下のように痛みのでる場所が異なることはおうかがいしました。

- かかとの骨に付く部分の損傷

→ かかと付近の痛み - 中央部分の損傷

→ 土踏まず周辺(足の裏中央)の痛み

-- 次に、足底腱膜炎の症状について教えてください。特徴的な症状はありますか?

足底腱膜炎の主な症状はかかとや土踏まずなどの足の裏の痛みですが、特徴的なのは、朝起きてから立ち上がったときや歩きはじめの1歩目の痛みです。

特に重症の場合は激痛を感じます。

その他の主な症状には以下のようなものがあります。

その他の主な症状

- 長時間立っていると足の裏に痛みやしびれ感が生じる

- 長く歩いたり走ったりしていると足の裏が痛くなる

- 足が地面に着く瞬間に足の裏に痛みがある(裸足で硬いフローリングなどは痛くて歩けない)

など

症状が悪化すると、足底腱膜に痛みをともなうしこりができたり安静にしていても足の裏が痛むようになります。

治療1 ・ 理学療法 - ストレッチとインソールで痛みをコントロール

-- 次に、治療についておうかがいいします。どんな治療法がありますか?

足底腱膜炎の治療には、主に理学療法、薬物療法、体外衝撃波治療、外科手術があります。

まずは、理学療法についてですが、足底腱膜炎の理学療法には、ストレッチ、筋力訓練などがあります。

さらに、インソールの装着などの装具療法も理学療法に含まれます。

それらをすることで、足底腱膜に負荷がかかることを防ぎ、痛みがでないよう痛みのコントロール(疼痛コントロール)をすることができます。

症状が軽い場合には、このような理学療法をすることで回復が期待できます。

ストレッチ

ストレッチなどによって足底腱膜やアキレス腱の柔軟性を高めることで、足底腱膜にかかる負荷を軽減させることができます。

-- なぜアキレス腱の柔軟性も必要なのでしょうか?

足底腱膜はかかとの骨を介してアキレス腱とつながっているため、アキレス腱が固くなってしまうと足底腱膜にも影響をもたらします。

アキレス腱が固いと足首の関節が背屈できる(足の甲の方向に反らせる)可動範囲が小さくなってしまい、体重が後方にとどまりやすくなります。

これが、足底腱膜への負荷となるため、ストレッチは足底腱膜だけではなく、アキレス腱やふくらはぎも一緒に行うのが効果的です。

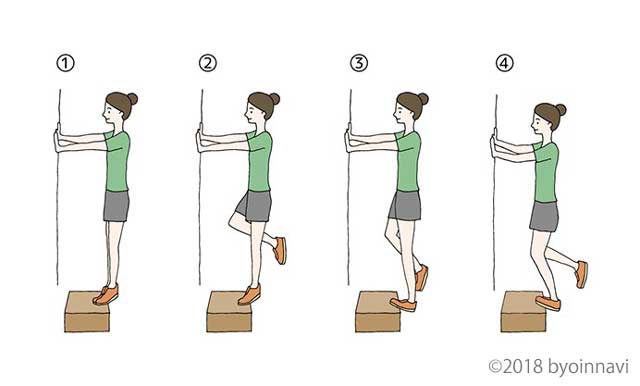

〇アキレス腱 ・ 足底腱膜炎 ・ ふくらはぎ のストレッチ

※ 片足が難しい場合は両足で行ってください

- 壁に触れるなどしてバランスをとりながら踏み台の上でつま先立ちをする(ひざは伸ばす)

- かかとの位置はそのままで痛みのある足だけで立つ

- 立っている足のひざを伸ばしたまま、かかとを最大限さげる

- かかとをさげたまま、立っている足のひざを曲げる

- ゆっくりとふくらはぎに力を入れて、かかとをあげ 1) に戻ります

足底腱膜とアキレス腱に緊張を感じながら、各ステップ5秒ほどかけて行ってください。

1. ~5. の10回を1セットとして、1日3セット行うのが理想的です。

靴 ・ インソール

足の裏の衝撃を吸収するソールの厚い靴を履いたり、インソールを装着することで、足の裏にかかる圧力を和らげたり、分散させたりします。

その結果、足底腱膜への負荷が軽減されます。

治療2 ・ 薬物療法 - 痛みを和らげる対症療法

次に薬物療法です。

足底腱膜炎の薬物療法は、断裂した足底腱膜の組織を修復する治療ではなく、一時的に痛みを取り除いたり和らげたりする治療です。

主に、非ステロイド系の消炎鎮痛剤の湿布薬や塗り薬、内服薬が使われます。

痛みが強い場合にはステロイドの局所注射をすることがあります。

ただし、ステロイド注射は複数回使用すると、効果がなくなったり腱膜の断裂をまねく恐れがあるため注意が必要です。

治療3 ・ 体外衝撃波治療 - 8割以上の患者が痛みの改善を実感

そして体外衝撃波治療です。

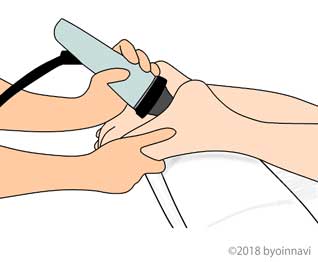

体外衝撃波治療とは、体外で発生させた圧力波の一種である衝撃波を痛みのある部分に照射することで、痛みを取り除ぞく治療です。

この治療は、以前から腎臓や尿路の結石を細かく砕いて、尿として排出させやすくする治療にもちいられています。

結石の治療の場合には、結石を砕くため高エネルギーの衝撃波が使われます。

現在では、整形外科分野においても、痛みをともなう腱や靭帯の炎症などの多くの疾患で、痛みを取り除いたり和らげたりする目的の治療に使用されています。

この場合には、低エネルギーの衝撃波を照射するので、骨が砕ける心配はありません。

日本では、2012年4月から、理学療法や薬物療法などの保存療法を6ヶ月以上受けても症状が改善されない難治性の足底腱膜炎に対して保険適用となりました。

現在のところ、副作用の事例がほとんどなく、安全な治療法のひとつとして注目されています。

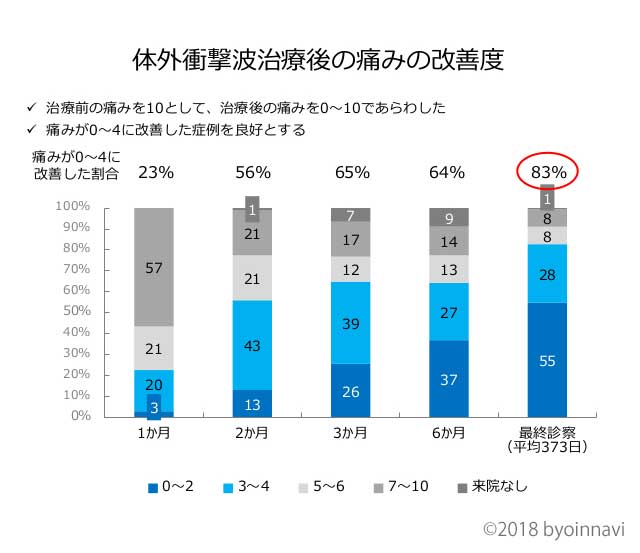

体外衝撃波治療の効果

効果は人により様々ですが、照射した直後から痛みが和らいだり、痛みを感じなくなる患者さんもいます。

また、治療後すぐに効果を感じることができない場合でも、組織修復が促されることにより、数ヶ月経過してから痛みが改善することもあります。

当院の場合、最終的に治療した患者さんの8割以上が「痛みがなくなった」「痛みが気にならなくなった」などの痛みの改善を感じています。

痛みがなくなるしくみ

現在、以下ような2つの作用によって痛みが改善されると考えられています。

- 痛みを過敏に感じる要因である病的な神経線維を破壊する

- 正常な細胞を刺激して新しい血管(新生血管)や組織の修復を促進する

体外衝撃波治療のサイクル

3ヶ月を1クールとして、1クールに1回 または 数回を医師の判断で実施します。(施設により方針は異なります)

当院では1クールに3回照射しています。

治療の効果は照射後に時間が経過してから徐々に出てくることもあるので、経過をみながら次の治療を行うかの判断をします。

体外衝撃波治療にかかる時間

1回10分~15分程度です。外来通院で治療可能です。

体外衝撃波治療の痛み

治療中は痛みを感じますが、我慢できる範囲で進めていきます。治療後は歩いて帰ることができます。

一時的に痛みが増すことがありますが、その後、痛みの改善を感じることは比較的よくみられます。

保険適用について

理学療法や薬物療法などの保存療法を6ヶ月以上受けても症状が改善されない難治性の足底腱膜炎に対しては保険適用となります。

体外衝撃波治療の費用

保険が適用した場合の費用は、1クール 15,000円です。 ※ 3割負担の場合

治療4 ・ 外科手術

理学療法、薬物療法、体外衝撃波治療をしても痛みが改善されず、十分な治療効果が得られない場合は、足底腱膜の一部を切り離す手術を検討することがあります。

しかし、手術をしても完治できない場合もあります。

手術を行う際には、医師とよく相談することが必要です。

予防 - 足の裏への負荷を減らす

-- 最後に足底筋膜炎にならないための予防法や対策があれば教えてください

足底腱膜に負荷をかけすぎないことが最も重要ですが、「走る」「歩く」などの負荷をかける動作をやめることはできませんよね。

そのため、足底腱膜自体の柔軟性と足の機能を維持しながら、少しでも足の裏への負担を減らすことが現実的な対策であると思います。

具体的には「理学療法」のところでお話ししたように、ストレッチやインソールなどの装着です。

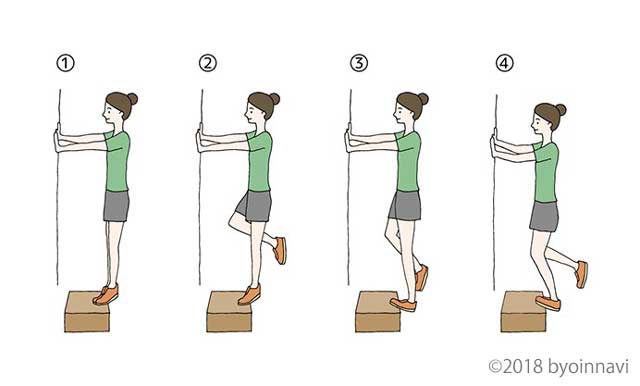

アキレス腱 ・ 足底腱膜炎 ・ ふくらはぎ ストレッチ

※ 片足が難しい場合は両足で行ってください

- 壁に触れるなどしてバランスをとりながら踏み台の上でつま先立ちをする(ひざは伸ばす)

- かかとの位置はそのままで痛みのある足だけで立つ

- 立っている足のひざを伸ばしたまま、かかとを最大限さげる

- かかとをさげたまま、立っている足のひざを曲げる

- ゆっくりとふくらはぎに力を入れて、かかとをあげ 1) に戻ります

足底腱膜とアキレス腱に緊張を感じながら、各ステップ5秒ほどかけて行ってください。

1. ~5. の10回を1セットとして、1日3セット行うのが理想的です。

靴 ・ インソール

足の裏の衝撃を吸収するクッション性のある靴を履いたり、インソールを装着することで、足の裏にかかる圧力を和らげたり、分散させたりします。

その結果、足底腱膜への負荷が軽減されます。

-- 高橋先生ありがとうございました。

足底腱膜炎、体外衝撃波治療、ともに聞きなれない疾患、治療法でしたが、足の裏の痛みに長期間悩まされている方は、ぜひ一度、医師に相談してもらいたいですね。

体外衝撃波治療を実施している近くの医療機関を以下から検索することができます。